說起糖尿病,諸位看官腦海中浮現的,怕是離不開終身吃藥、打胰島素、戒口忍得辛苦的畫面。彷彿得了此病,便與美食絕了緣,成了藥罐子的奴隸。一位食家常說:「活著,真好玩。」若終日與藥為伍,戰戰兢兢地計算著飯粒,這生活,還有何滋味可言?然而,我今天要說的故事,可能會顛覆你的想像。這是一個關於我們如何「騎驢找驢」,將一套古老而有效的智慧塵封了半個多世紀,直到近年才在科學的照耀下,重新發光的故事。這智慧,不在藥房,而在廚房。

老醫生的「肉食主義」—— 一場兩百年前的味覺革命

時光倒流至1796年,那是一個沒有血糖機,沒有複雜藥理的年代。英國軍醫約翰・羅洛,面對一位尿液甜膩如蜜的軍官病人,做了一個大膽的決定:他下令病人告別麵包、馬鈴薯和糖,每日主食,盡是肉類、脂肪與蛋白質。

結果如何?不出數日,軍官那甜膩的尿液變得清澈,虛弱的身體重拾氣力。羅洛醫生在他出版的醫療記錄中,寫下了這歷史性的一筆。他或許不知何為「酮症」,但他用最樸素的方法,直擊了問題的核心——碳水化合物。

這股風潮,在之後的百年間,於歐洲大陸迴響。

意大利的坎塔尼醫生,性格如火,他不但要求病人全肉飲食,更據傳將病人的食物鎖在鐵箱中,以防他們偷吃「禁品」。他斬釘截鐵地宣稱:糖尿病,就是一種「餵糖導致的疾病」。

德國的瑙寧與馮諾爾登,則像精於調味的廚師,細緻地調整著飲食中脂肪與蛋白質的比例,務求在控制尿糖的同時,讓病人活得更有質量。

最悲壯的一筆,來自美國的艾倫醫生。在胰島素尚未問世的至暗時刻,他為那些瘦骨嶙峋的第一型糖尿病孩童,實施了近乎殘酷的「飢餓療法」。以極低的熱量、幾乎零碳水化合物的飲食,硬生生將孩子們從鬼門關前拉回,延長了他們的生命。這是一場與死神的交易,用飢餓換取時間,其背後的原理,正是將外來的糖分燃料徹底切斷。

你說這些老醫生們固執嗎?是真固執。但他們的固執,源於臨床上一再被驗證的真相。他們手中沒有現代儀器,卻有著最銳利的武器——觀察與邏輯。

胰島素的橫空出世與「盛宴」的轉向

1921年,胰島素的發現,無疑是醫學史上最偉大的奇蹟之一。它將無數原本必死無疑的第一型糖尿病患者,從死亡邊緣拯救回來。這是一曲生命的讚歌。

然而,歷史的吊詭之處在於,一個解決方案,往往會帶來新的問題。

有了胰島素這把「鑰匙」來開啟細胞的大門,吸收血糖,醫學界開始擔心一個新問題:低血糖。於是,一個看似合理的邏輯誕生了:既然打了胰島素,那就該多吃點碳水化合物,以防血糖降得太低。

這一下,可謂「開閘放糧」。病人的餐單上,重新出現了麵包、米飯、糖。醫學的焦點,也從「如何透過飲食根除問題」,悄然轉向了「如何用藥物管理症狀」。

你說這是陰謀嗎?我倒不認為。這更像是一種人性的慣性與制度的漩渦。製藥產業的興起,為世界帶來了無數福音,但也自然而然地將醫療體系,塑造成一個圍繞著「診斷、開藥、覆診、調整劑量」的循環。醫院、學術機構、藥廠,形成了一個龐大的生態系統。在這個系統裡,「教你吃對食物來擺脫疾病」的經濟效益,遠不如「提供藥物讓你長期控制」來得可觀。

久而久之,那句古老的智慧——「少吃澱粉與糖」,便在主流醫學的對話中,逐漸被遺忘了。病人被教育成順從的「管理者」,而非潛在的「康復者」。

現代科學的「回馬槍」—— 古老智慧的華麗轉身

幸好,科學的精神在於懷疑與驗證。近二十年,尤其是近半年來,越來越多的研究開始為這場「飲食革命」平反。

- 2022年《自然》雜誌的子刊《自然評論:內分泌學》 上發表的一篇重磅綜述,明確指出:極低碳水化合物飲食(即生酮飲食)能夠顯著降低第二型糖尿病患者的糖化血色素(HbA1c)、促進體重減輕,並有助於減少甚至停止多種降糖藥物 [1]。

- 著名的 Virta Health 臨床試驗 持續追蹤數據顯示,在接受持續性護理指導的生酮飲食組中,有相當高比例的患者在兩年後仍能將糖化血色素控制在糖尿病標準以下,並成功減少或停用胰島素 [2]。

- 而英國的 DiRECT 研究 則證明了,透過低熱量飲食實現的體重顯著減輕,本身就是一種強力的糖尿病緩解策略 [3]。這與艾倫醫生的「飢餓療法」遙相呼應,只不過現代的方案更為科學與人性化。

背後的科學原理也愈發清晰:

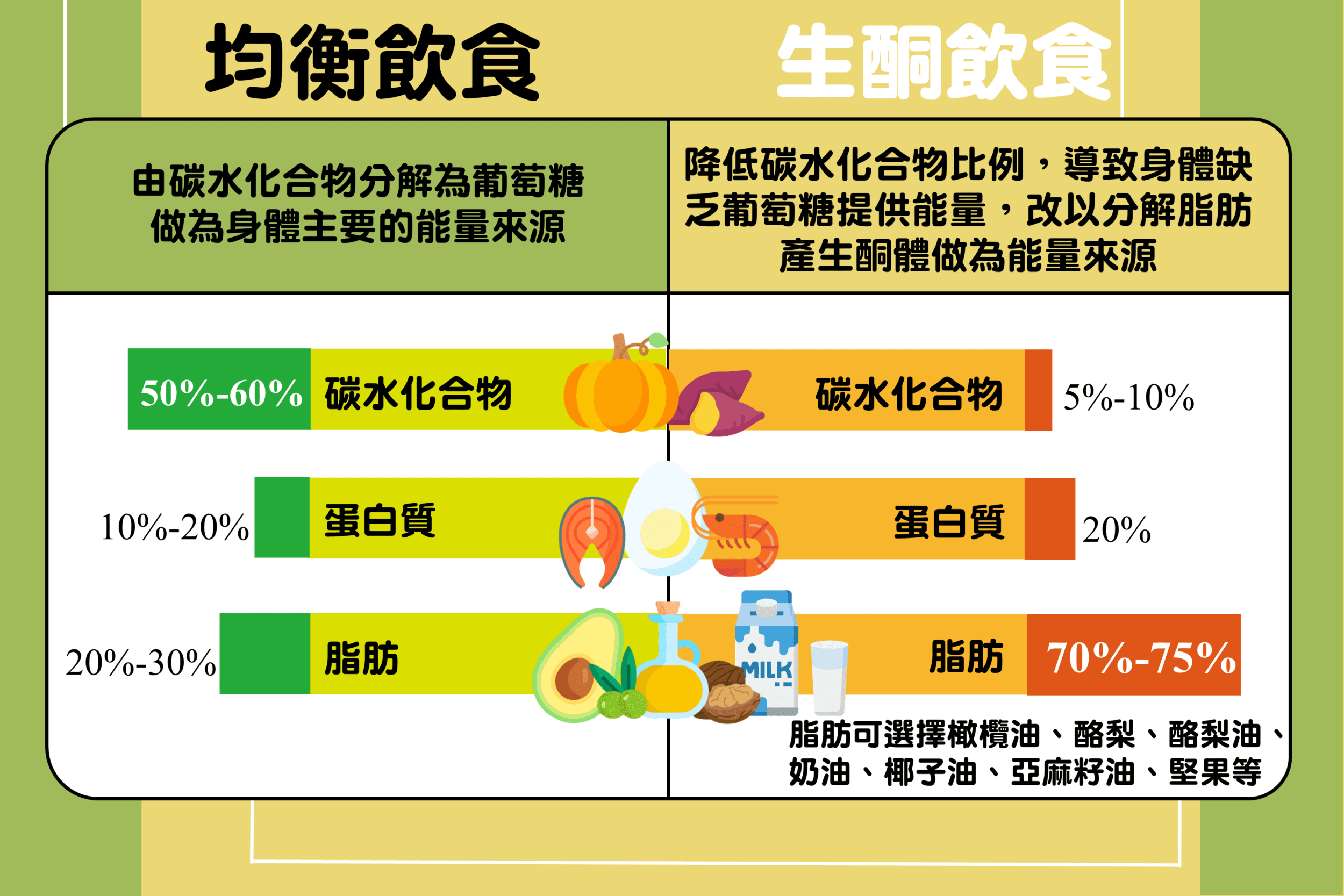

當我們大幅減少米麵糖等碳水化合物,身體便從「燃糖模式」切換到「燃脂模式」。肝臟會將脂肪轉化為「酮體」,這是一種更穩定、潔淨的能源。血糖不再大起大落,胰島素需求驟降,身體的胰島素敏感性得以恢復。這,就是糖尿病緩解(坊間常稱「逆轉」)的代謝基礎。

更妙的是,近年諾貝爾獎得主大隅良典闡明的「細胞自噬」機制,為「飢餓」的好處提供了分子層面的解釋。在能量匱乏時,細胞會啟動自我清理程序,吃掉那些老化、損壞的組件,實現自我更新 [4]。這或許正是飲食控制能帶來整體代謝改善的深層原因之一。

結語—— 為身體,策劃一場美食的「斷捨離」

醫學兜兜轉轉兩百年,最後卻發現,答案早已在盤飧之中。

這不是退步,而是一種返璞歸真的進步。我們用最先進的科技,證實了最質樸的智慧。

所謂逆轉,並非意味著從此與美食絕緣。恰恰相反,它是將我們從「藥罐子」的單調生活中解放出來,重新學習如何與食物共處。這是一場為身體策劃的「斷捨離」——捨去那過量的、帶來負擔的精製糖與澱粉,尋回身體原本的代謝節奏。

一位出名的食家曾言:「試想,將一條魚煎得好吃,也是藝術的一種形式。」那麼,將自己的身體調理好,享受無病痛、有活力的每一天,豈不是人生中最偉大的藝術品?

當我們的身體,擺脫了過量糖分的束縛,它本身,就擁有著你我意想不到的、強大的自我修復力量。這份力量,無需求神問卜,它就在你的下一餐選擇之中。

參考資料 (References)

- Nature Reviews Endocrinology: The role of low-carbohydrate diets in the management of type 2 diabetes

- Virta Health: 2-year Results of a Novel Digital Care Program for Type 2 Diabetes

- The Lancet: Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT)

- Nobel Prize: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2016 – Autophagy

- Diabetes UK: Low-calorie diets and Type 2 diabetes

- National Library of Medicine: History of low-carbohydrate diet

免責聲明

本文內容僅供資訊及教育目的,並非取代專業醫療建議、診斷或治療。在開始任何新的飲食計劃、運動方案或對您當前的糖尿病治療方案進行任何更改之前,請務必諮詢您的醫生或合格的醫療保健提供者。每位患者的情況皆為獨特,本文所提及之歷史案例與現代研究,不代表適用於所有人。