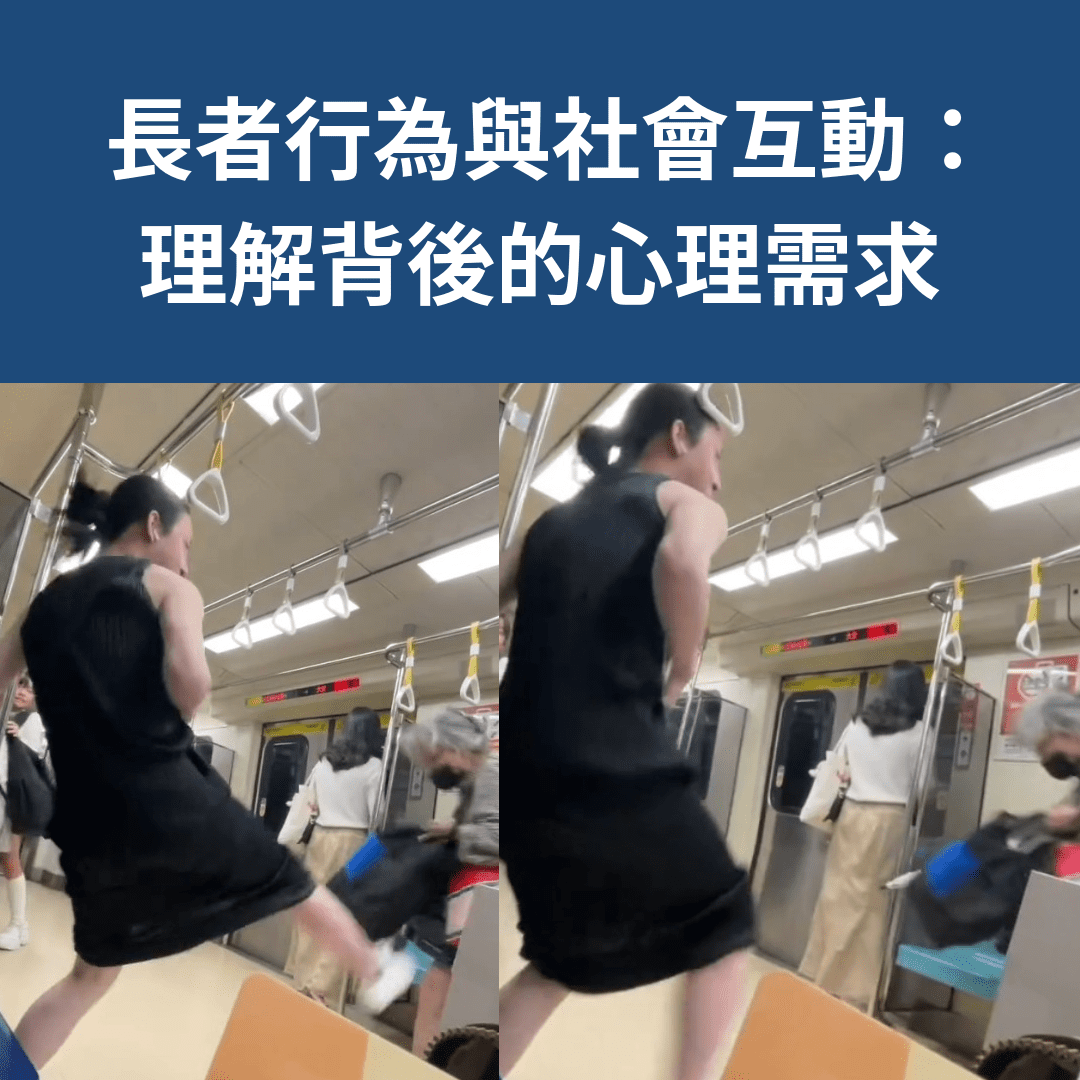

2025年9月29日,一段捷運車廂衝突影片在網路上瘋傳。(圖片/翻攝來源:Threads@queen7_910) 一名白髮老婦在車廂內要求年輕男子讓座,並以雨傘與手提袋攻擊對方,最終遭男子反擊踹飛。事件引發社會熱議,輿論分裂,有人譴責暴力,有人質疑長者行為是否合理。然而,除了爭論誰對誰錯,更值得我們深思的是:這樣的行為背後,是否隱藏著長者心理健康的警訊?

一、高齡社會下的心理挑戰

隨著人口老化加劇,長者的心理健康問題逐漸浮上檯面。許多長者在退休後,面臨生活重心的轉移、社會角色的消失、人際關係的減少,甚至伴侶離世等重大變化。這些轉折不僅影響情緒,更可能導致憂鬱、焦慮、孤獨感與自我價值感的崩解。

心理學研究指出,長者的心理需求與年輕人不同。他們更渴望被尊重、被聆聽、被看見。當這些需求未被滿足時,可能會以激烈或不合時宜的行為表現出來。這並非惡意,而是一種求助的訊號。

例如,有些長者會在公共空間中堅持要求讓優先席,即使車廂空位充足,也可能因為內心感受到被忽視而表現出強烈的控制欲。這種行為不一定是挑釁,而是對尊嚴的渴望。

二、公共空間中的代際張力

公共空間是不同世代交會的場域。年輕人講求效率與個人空間,長者則可能期待禮讓與關懷。這種價值觀的落差,若缺乏理解與溝通,便容易引發誤解與衝突。

在捷運事件中,老婦人的行為雖然不被社會接受,但也反映出她可能感受到被排斥的情緒。對她而言,讓座不只是座位的問題,而是尊嚴的象徵。

年輕男子的反擊雖然是情緒性自衛的反應,但也顯示出現代社會中,對長者行為的容忍度正在下降。這種代際張力若未被妥善處理,將成為高齡社會的隱憂。

三、理解與包容:建立健康的社會互動

要改善代際間的互動困境,社會需要更多的理解與包容。理解,不是合理化所有行為,而是看見背後的心理需求;包容,不是縱容衝突,而是提供溝通的空間。

以下是幾個實際可行的方向:

1. 教育年輕世代認識高齡心理需求

學校與社區應開設代際溝通課程,讓年輕人了解長者的心理狀態與行為模式。透過角色扮演、情境模擬等方式,培養同理心與耐心。

2. 鼓勵長者參與社會活動

研究顯示,長者若能維持穩定的社交網絡,其情緒穩定度與生活滿意度顯著提升。社區可設立長者俱樂部、志工團體、興趣班,讓長者重新建立社會角色與歸屬感。

3. 設計友善的公共空間

公共設施應考量長者的需求,例如設置清楚的標示、彈性座位安排、無障礙設計等。這不僅能減少衝突,也能提升長者的使用意願與安全感。

4. 推動心理健康教育

心理健康不該只是診間的議題,而是生活中的日常。政府與民間機構可合作推動心理健康講座、諮詢服務,讓長者學會情緒管理與壓力調節技巧。

四、家庭角色:陪伴與傾聽的力量

家庭是長者心理健康的第一道防線。子女若能主動關心長者的情緒變化,並提供陪伴與傾聽,將大幅降低心理問題的風險。

以下是幾個家庭照護的建議:

- 每週固定安排與長者的互動時間,如共餐、散步、聊天

- 鼓勵長者表達情緒,並給予正向回應

- 協助長者設定生活目標與日常規律

- 若發現異常情緒或行為,及早尋求專業協助

家庭的支持不只是物質上的照顧,更是心理上的安定力量。

從理解開始,讓社會更健康

捷運事件雖令人震驚,但也提供我們一次深刻的反思機會。長者的行為,往往是心理需求的反映。當我們願意放下偏見,以同理心看待這些行為,社會就能少一分對立、多一分連結。

在高齡化的未來,照顧長者的心理健康,不只是善意,更是智慧。讓我們從理解開始,打造一個更健康、更有尊重的社會。