夏天海邊派對,你的朋友小明才曬了半小時,就變成「健康小麥色」,而你呢?臉紅得像煮熟的龍蝦,連自拍都尷尬到想刪除。這不是運氣問題,而是你皮膚裡的「基因大戲」在上演! 今天,我們來聊聊這場「 曬黑大戰 」的幕後黑手——黑色素生成與基因的秘密。準備好用一些人體冷知識,打破你的直覺健康迷思,一邊笑一邊學會如何變成「曬不黑高手」嗎?走起!

曬黑背後的基因密碼:為什麼不是人人都是「黑炭頭」?

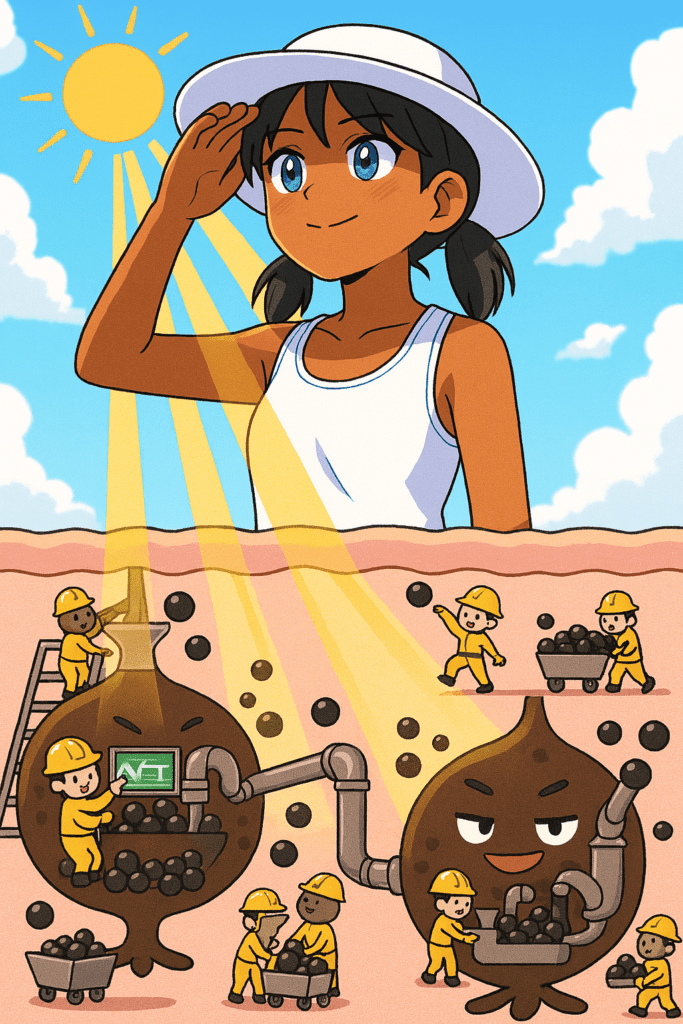

你知道嗎?皮膚曬黑其實是身體的一種「緊急應變機制」——紫外線(UV)攻擊DNA時,黑色素細胞(melanocytes)會大喊「警報!」,開始瘋狂生產黑色素(melanin),這玩意兒就像天然的「陽光盾牌」,吸收UV射線,保護深層皮膚。 但問題來了:為什麼小明曬黑像喝咖啡一樣容易,你卻總是先燒後黑?

答案藏在基因裡!科學家發現,MC1R基因是關鍵「導演」。這基因決定了你皮膚的「黑色素工廠」效率。有些人天生MC1R變異少,工廠運轉超順暢,曬一下就大量生產優黑素(eumelanin),讓皮膚快速變深色,抵抗力強。 相反,像北歐血統的人,MC1R變異多,工廠偏好生產紅黃素(pheomelanin),曬黑慢還易曬傷——這就是為什麼白皮膚族群更容易長斑點或皮膚癌。 冷知識來一發:你的眼睛顏色也受MC1R影響!藍眼寶寶通常是「曬傷易犯」,因為基因決定了黑色素不只守護皮膚,還「兼職」染色虹膜。反直覺吧?以為曬黑是「健康標誌」,其實它是DNA損傷的「求救訊號」——身體在說:「嘿,別再曬了!」

另一個人體冷知識:基因不只決定「曬黑速」,還影響「曬黑型」。亞洲人常見的「Fitzpatrick皮膚類型III-IV」,就是那種「中等曬黑、不易燒」的幸運兒,源自多基因組合(如TYR和OCA2)。 但別慶幸太早——就算你容易曬黑,長期UV暴露還是會累積損傷,加速老化或斑點黨上身。研究顯示,基因決定了80%的皮膚色素反應,但生活習慣占剩下20%——這就是我們能掌控的部分!

打破迷思:曬黑 ≠ 健康,防曬才是王道

來點反直覺健康迷思:你以為「基底曬黑」能防燒?錯!這是最大騙局。所謂「base tan」只提供SPF 3-4的保護,等於戴了副破墨鏡去雪地——燒傷風險照樣高達50%。 另一迷思:深色皮膚不用防曬?NO!黑色素多的人曬黑快,但UV還是會偷偷滲透,導致隱形損傷。Ohio州立大學研究指出,任何曬黑都是「損傷證明」,無一例外。

有趣事實:維生素D神話也常被拿來當藉口。「曬太陽補D」聽起來棒,但其實10分鐘手臂曬就夠,過量反而傷皮膚。想補D?吃魚或補充劑更聰明!

實用防曬護膚秘訣:從趣味變高手

好消息:就算基因不給力,你也能用生活小撇步逆轉!針對容易曬黑的你(或想永保白皙),這裡是SEO級防曬指南:

- 選對防曬神器:挑廣譜SPF 30+(擋UVA/UVB),礦物型(如鋅氧化物)適合敏感肌,不悶痘。冷知識:SPF數字不是「曬多久」,而是「擋多少UVB」——30+已擋97%,夠用!每2小時補塗,尤其游泳後。

- 時尚防曬升級:穿UPF 50+衣物(如防曬帽、墨鏡),或用抗氧化精華(如維C血清)當「內在盾牌」。反直覺tip:雲天也曬!80% UV穿雲而過,別偷懶。

- 護膚後續:曬後用蘆薈舒緩,晚上塗維A酸促進修復。但記住,預防勝於治療——基因改不了,習慣能改!

下次海邊約會,別再羨慕小明的「黑魔法」,用這些知識變成防曬達人。曬黑的秘密,原來這麼有趣又實用——從今天開始,保護你的「基因堡壘」吧!

Supporting Source References

- Does the ability to tan/burn have something to do with genetics?

- Why do some people get suntanned and others don’t?

- How Genes Influence Your Tanning Response?

- The Genetics of Sun Sensitivity in Humans

- 5 Myths of Indoor Tanning, Busted!

- The myth of the ‘healthy tan’

- How to Safely Get a Tan in the Sun Faster

- Sunscreen FAQs

免責聲明: 本文章僅供娛樂與教育參考,內容基於公開研究資料,並非醫療診斷或治療建議。如有皮膚健康疑慮,請諮詢專業醫師或皮膚科專家。